颜浩 2025年06月18日

无人机在高空飞行时易发生空中停车,对配装无人机的航空发动机开展空中停车和起动控制功能的设计、优化、完善和试验验证,可提高无人机用发动机空中停车后的空中起动概率,增加飞行安全。

高空无人机以其独有的高空优势,主要用于高空远程和长时间续航的连续侦察任务,具有飞行速度低、滞空时间长等特点,一般不要求高机动性能[1]。其动力系统需兼顾地面起飞阶段的大推力需求与高空巡航时的高效功率输出特性[2];同时,需满足长寿命全气候稳定运行、自主控制及故障诊断等综合要求[3]。动力控制系统的智能化升级是技术发展的重点,全权限数字式电子控制(FADEC)系统通过集成环境感知、状态监控、参数记录、故障诊断与应急处理等模块,可显著地提升系统可靠性[4]。然而,由于当前大部分航空发动机仍采用机械液压控制或机电混合控制模式[5],特别是涡喷发动机因传感器配置不足、控制系统固化等问题,导致电子监控系统参与度低、控制参数有限、智能化水平不足[6]。

发动机空中停车是飞机飞行时出现的典型事故,图1为发动机空中停车曲线。从大量有人驾驶的飞机使用情况看,在发动机空中起动包线内若处置得当,发动机通常是可以空中起动成功的[7]。传统有人驾驶飞机会通过俯冲加速进入起动包线实施空中重新起动[8]。高空无人机由于空速限制和滑翔需求,通常采用“惯性起动+风车起动”双模式策略,但高空无人侦察机使用速度与发动机空中起动表速基本没有交叉。然而,如果不控制飞机进入起动包线进行空中起动,起动成功率得不到保证[9],因此发动机在空中停车后,实际可使用的空中起动区域是非常有限的。这需要飞机根据实际情况综合考虑,控制空中起动时机。

图1 发动机空中停车曲线 |

针对高空无人机使用特点和飞行空中起动失败的原因,将空中起动控制功能方案设计为空中停车即时判断、空中起动过程控制和空中起动成功判断3个部分。

对空中停车判断的方案研究发现,无人机在高空飞行时,大部分空中停车均是在发动机起动包线以外,如果用传统发动机空中停车保底判断,即低于慢车转速以下再进行空中起动,起动成功概率几乎为零[10]。根据此特点可知,空中停车判断越早越有利于空中起动成功。首先,通过对发动机慢车转速随飞行条件的变化曲线的运用,根据不同高度的慢车转速,设定空中停车判定依据,当发动机在不同高度发生空中停车后能及时判断并立即展开空中起动。其次,对空中起动过程控制开展研究,在空中起动进行过程中为了避免人工误操纵破坏空中起动过程,对空中起动过程进行了保护设计。最后,对空中起动成功判断开展研究,根据发动机慢车转速随飞行条件的变化曲线与空中停车判定依据,保留一定的滞环设计。

根据空中起动控制方案,设计空中起动过程控制流程,如图2所示。高度数据无效或表速数据无效后,视为进入风车起动包线,若还剩余风车起动次数,仅允许进行1次风车起动,空中起动周期设计为30s。任意空中起动成功后若再次空中停车仍然按照上述过程执行。高度数据无效或表速数据无效后的风车起动不判断包线。空中起动的优先级规定为:应急空中起动优先级最高,其次为惯性空中起动,最后为风车空中起动。

图2 发动机空中起动流程 |

航空发动机控制软件设计旨在提高发动机在空中停车情况下的自动即时判断能力和空中起动的成功率。根据控制方案3个部分的内容,软件设计需要实现自动即时判断空中停车功能、空中起动控制功能和空中起动成功判断功能。同时,还需进行空中起动保护控制设计。这些功能的实现不仅能够减轻操作手的操作负担,还能在紧急情况下提供更可靠的发动机保护措施。以下是详细设计方案及其实现方法。

自动即时判断空中停车功能设计。首先需要判断飞机是否已经升空。然后根据判断发动机空中停车的条件,先判断低压转子转速,当低压转子转速失效时再判断高压转子转速。设定低压转子转速占最大转速百分比(n1)和高压转子转速占最大转速百分比(n2),具体方案如下。

在任意转速范围,当n1有效时(以下条件为或):高度数据无效时,n1<27%;飞行高度(Hp)≤1km时,n1<27%;1km<Hp<13km时,n1小于给定值(高度每增加1km,给定值从27%依次增加2%~5%,采用插值的方法获取不在整数点的转速);Hp≥13km时,n1≤70%。当满足上述任意条件,则认为发动机已经空中停车。

在任意转速范围,若n1无效且n2有效时(以下条件为或):高度数据无效时,n2<45%;Hp≤1km时,n2<45%;1km<Hp<11km时,n2小于给定值(高度每增加1km,给定值从45%依次增加1%~5%,采用插值的方法获取不在整数点的转速);Hp≥11km时,n2≤70%。当满足上述任意条件,则认为发动机已经空中停车。

值得关注的是,在自动调节转速(n1>85%)以上时,根据油门杆与n1的对应关系,如果n1实际转速低于油门杆角度对应的n1计算值,并且n1、n2和低压涡轮后燃气温度(T4)的下降率超过限制值,则认为发动机已经空中停车。

空中起动控制功能设计。考虑飞机需求及飞机资源储备情况,空中起动控制功能需满足以下要求:飞机电力、氧气储备能够满足发动机6次空中起动;操作手的负担较重,尽量采用全自动的空中起动方案;需保留1次手动应急条件下的空中起动资源储备。

基于以上分析,制定空中起动自动化方案如下:在电子控制器判断出发动机空中停车后,若未进行惯性空中起动则自动进行1次惯性空中起动,如果已经进行过惯性空中起动则不进行;自动惯性空中起动不成功,则在飞机进入包线后,进行最多2次自动风车空中起动,在第1次风车起动不成功,而且飞行条件满足风车起动包线的情况下,接着进入第2次风车起动;在飞行条件不满足风车起动包线的条件下,待条件满足后进行第2次风车起动;任意1次空中起动成功后,则允许下次进行自动惯性空中起动。

值得注意的是,油门杆角度为0°时,不进行除应急空中起动外的任何形式的空中起动。收到飞机管理计算机发出的“应急空中起动”指令进行发动机应急空中起动。在飞机管理计算机发出的“应急空中起动”指令出现后直至消失,认为这是1次应急空中起动的控制输入。如果判断发生了空中停车并检测到“应急空中起动”电信号,油门杆拉至慢车域,如果油门杆失效锁定,则应接通“应急慢车”电磁阀。开始空中起动信号在空中起动时序控制完成后才会被撤销。

空中起动成功判断功能设计。根据分析发动机空中起动成功的数据,设计空中起动时序开始7s后,或收到应急空中起动指令连续7s后,或检测到应急空中起动电信号连续7s后,判断是否空中起动成功。空中起动成功判定依据详细设计如下。

当n1有效,n1变化率与T4变化率不小于0时(以下条件为或):Hp≤1km时,n1≥29%;1km<Hp<13km时,n1大于等于给定值(高度每增加1km,给定值从29%依次增加2%~8%,采用插值的方法获取不在整数点的转速);Hp≥13km时,n1≥75%。当满足上述任意条件,则认为发动机空中起动成功。

当n1无效且n2有效,n2变化率与T4变化率不小于0时(以下条件为或): Hp≤1km时,n2≥48%; 1km<Hp<11km时,n2大于等于给定值(高度每增加1km,给定值从48%依次增加2%~8%,采用插值的方法获取不在整数点的转速);Hp>11km时,n2≥75%。当满足上述任意条件,则认为发动机空中起动成功。

在高度数据有效的情况下,自空中起动开始7~60s内满足上述判断条件,认为本次空中起动成功。若开始60s后,不满足上述判断条件,则认为本次空中起动不成功。

在高度数据无效的情况下,采用保底判定依据的方式进行空中起动成功与否的判断。当n1有效时,n1≥29%持续时间在30s以上;当n1无效且n2有效时,n2≥48%持续时间在30s以上。自空中起动开始7~90s内满足上述判断条件,则认为本次空中起动成功。若开始90s后,不满足判断条件,则认为本次空中起动不成功。

空中起动保护控制设计。首先设置切油控制,发动机空中起动后,若发动机空中起动未成功,进行下一次空中起动前,切断发动机燃油供应。接通应急停车电磁阀、应急慢车电磁阀、主油路关闭电磁阀、燃油急降电磁阀。同时,为了保护空中起动后的油门杆,在空中停车开始后的120s内,油门角度应保持在慢车位,且不随油门杆的操控变化。

为了对空中停车控制设计方案进行验证,选取的空中起动试验点如图3所示,Vb为飞行速度,空中起动过程中发动机应无超温、超转、喘振或转身悬挂等现象。

图3 空中停车控制设计方案验证用空中起动试验点 |

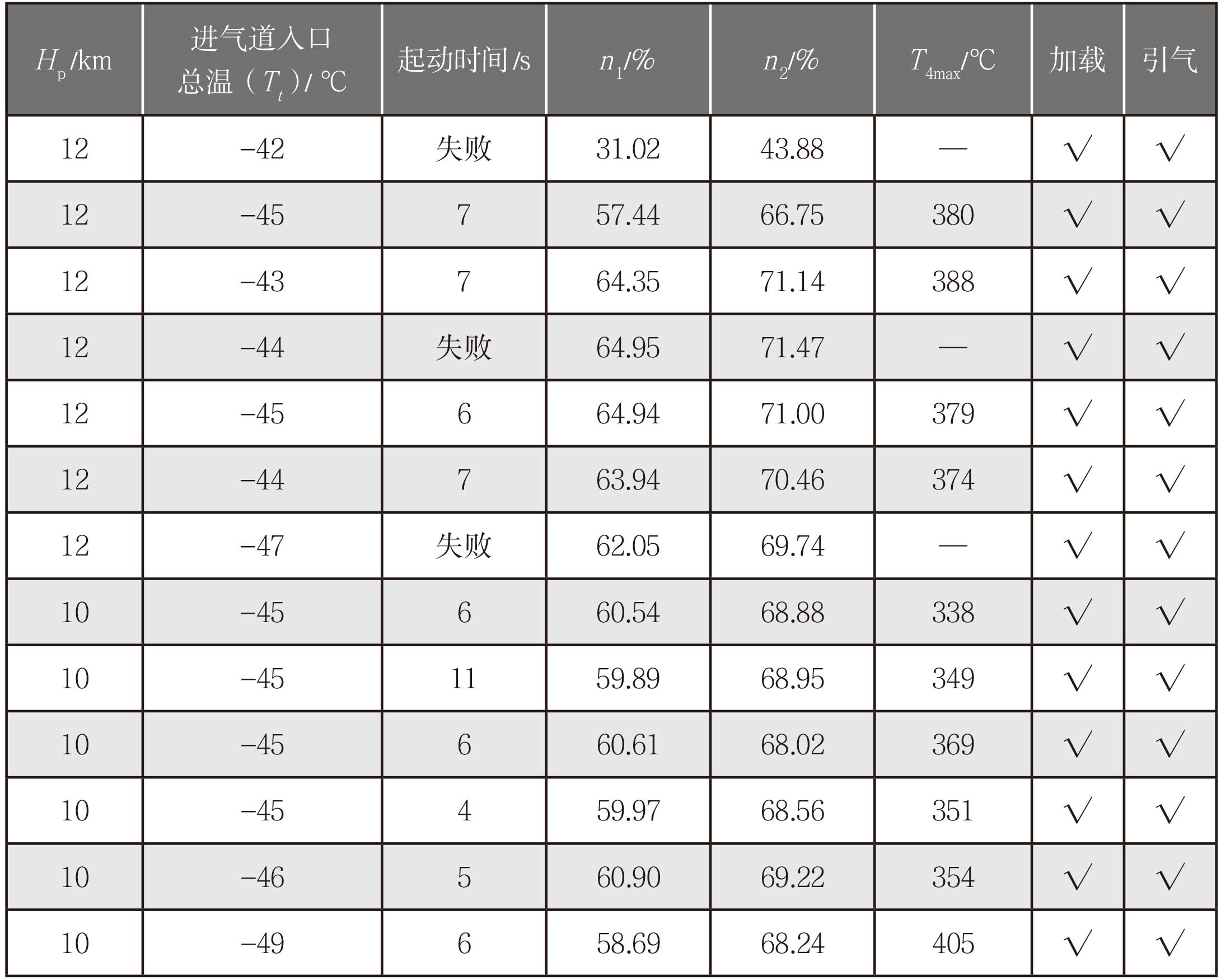

惯性起动试验结果如表1所示,发动机在Hp=10km时能可靠起动。惯性起动方式为,在85%状态稳定工作,台架采用应急停车按钮切停发动机,当转速下降率满足要求、转速低于各高度指定转速或低于最低设定转速时,发动机判断空中停车,然后进行惯性空中起动。有引气、有加载条件下,在Hp=12km时惯性起动,共惯性起动7次,成功4次,起动不可靠。有引气、有加载条件下,在Hp=10km时连续起动6次,起动均成功,起动特性满足要求。从以上试验结果看,按照电子控制器设定的各高度相应判断转速,发动机可以保证惯性起动成功。

表1 惯性起动参数表

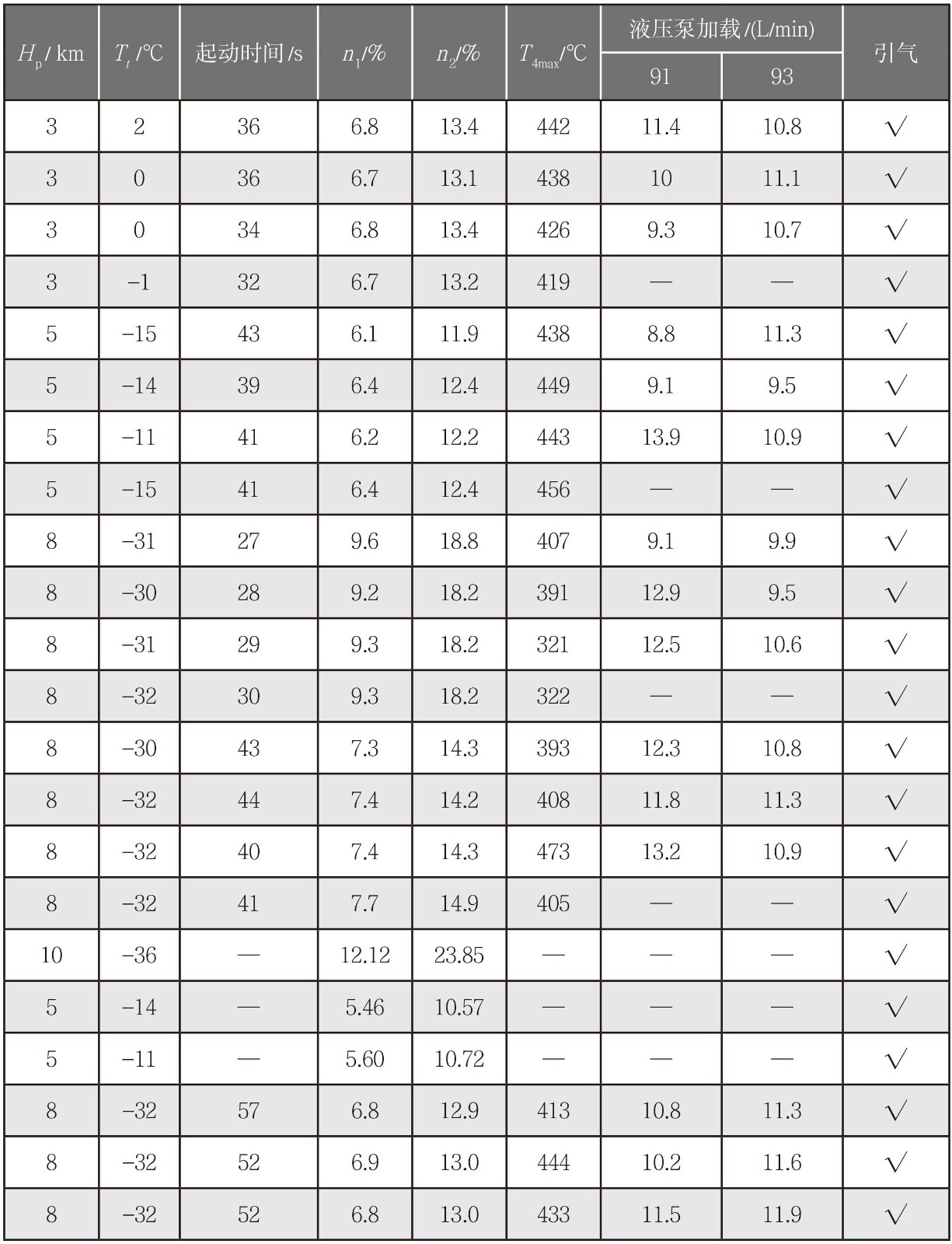

风车起动试验结果如表2所示。Hp=3km时风车起动连续进行4次,前3次有引气、有加载,第4次有引气、无加载,起动均成功,起动特性满足要求。Hp=5km时风车起动,连续进行4次,前3次有引气、有加载,第4次有引气、无加载,起动均成功。此外,Hp=8km时风车起动连续进行4次,前3次有引气、有加载,第4次有引气、无加载,起动均成功。起动特性均满足要求。

表2 风车起动参数表

对空中停车和起动进行优化设计后,风车起动试验验证结果表明,风车起动过程无论成功或者失败均按照控制软件的设计自动完成,发动机在预设的各高度下均能可靠风车起动,且扩大了空中起动包线左边界。

为满足无人机自动完成发动机空中起动控制的需求,结合发动机固有特性,根据不同高度,不同表速下的慢车状态参数,结合地面台和高空台试验获取的发动机不同高度慢车特性和空中停车特征,采用慢车状态参数,创新性地提出了配装高空无人机的航空发动机空中控制功能方案,通过发动机的空中起动试验验证,解决了无人驾驶条件下迅速判断空中停车的问题,在判断出空中停车后,自动完成了惯性起动和风车起动,提高了空中起动成功率,并能自动判断空中起动是否成功,为未来无人机自主稳定飞行提供技术支撑。

(颜浩,中国航发贵阳发动机设计研究所,工程师,主要从事航空发动机控制系统设计和研究、飞发控制一体化设计和研究、非标试验平台建设和应用、设计仿真平台建设和应用、数字化转型建设和应用研究)

参考文献

[1] 向锦武,阚梓,邵浩原,等.长航时无人机关键技术研究进展[J].哈尔滨工业大学学报,2020,52(6):57-77.

[2] WATTS A C, AMBROSIA V G, HINKLEY E A. Unmanned aircraft systems in remote sensing and scientific research: classification and considerations of use[J]. Remote Sensing, 2012, 4(6): 1671-1692.

[3] CESTINO E. Design of solar high altitude long endurance aircraft for multi payload &operations[J]. Aerospace Science and Technology, 2006, 10(6): 541-550.

[4] BUTICCHI G, BOZHKO S, LISERRE M, et al. On-board microgrids for the more electric aircraft-technology review[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 66(7): 5588-5599.

[5] AGH S M, PIRKANDI J, MAHMOODI M, et al. Optimum design, simulation and test of a new flow control valve with an electronic actuator for turbine engine fuel control system[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2019, 65: 65-77.

[6] 高亚辉,倪烨斌,姜成平,等.航空发动机控制系统及关键技术现状与展望[J].南京航空航天大学学报,2024, 56(4): 577-596.

[7] WANG Y X, YANG M, WANG S Y, et al.Dynamic sliding-mode control scheme for hypersonic vehicles considering nonminimum phase characteristics and performance recovery[J].IEEE ACCESS, 2019,7:68106-68118.

[8] ATKINS E M, PORTILLO I A, STRUBE M J. Emergency flight planning applied to total loss of thrust[J]. Journal of Aircraft, 2006, 43(4): 1205-1216.

[9] YAO Z H, BAO W, CHANG J.Modelling for couplings of an airframe-propulsion integrated hypersonic vehicle with engine safety boundaries[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2010,224(G1):43-55.

[10] STEFAN B, JOHN R. Modeling of start-up from engine-off conditions using high fidelity turbofan engine simulations[J].Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,2016,138(5): 051201.

《航空动力》期刊由中国航空发动机集团有限公司主管、中国航空发动机研究院主办,《航空动力》编辑部出版。国内统一连续出版物号为 CN10-1570/V;国际标准连续出版物号为 ISSN 2096-5702;邮发代号为82-467;广告发布登记号为京顺工商广告登字20190001号 。

关注世界航空发动机前沿动态,反映国内外航空发动机管理与技术创新成果,传播航空发动机知识与文化,促进我国航空发动机自主创新能力的提升。

《航空动力》设有专稿、综述、技术、管理、市场、维修、动态等主要栏目,每期还围绕航空发动机及燃气轮机在技术、管理等方面的新理论和新方法策划相应的专题。

《航空动力》面向航空发动机及燃气轮机领域的决策、管理、科研、生产、使用、维护的专业人士,高校师生,以及关注航空发动机及燃气轮机事业发展的热心人士。

《航空动力》所刊登的文章密切跟踪世界航空动力、燃气轮机领域的最新科技动态,准确把握发展规律,权威预测发展趋势,及时展示创新成果,为科研和管理工作提供支撑。

以Word文件格式,发送至:

tg@aerospacepower.cn

请在邮件主题中注明:

《航空动力》投稿+作者姓名+联系电话

地址:北京市顺义区顺兴路21号

邮编:101304

电话:010-56680887

网址:https://www.aerospacepower.cn

本刊享有以数字化方式复制、汇编、发行并由互联网传播所刊载文章的权利,相关著作权使用费均包含在本刊一次性支付的稿酬中。作者向本刊投稿,即视为同意我刊上述声明。如有特殊要求,请在投稿时声明。未经本刊书面授权擅自使用上述版权作品之个人、机构或媒体,均属侵犯本刊合法权益,本刊保留依法追究的权利。

ICP备案/许可证编号:京ICP备18031095号

《航空动力》编辑部 版权所有